倉敷の歴史

- トップページ

- >

- 倉敷の歴史

倉敷の日本遺産

日本遺産とは

地域の歴史的魅力や特色を通じて、わが国の文化や伝統を語る「ストーリー」を、文化庁が認定するものです。ストーリーを語る上で欠かせない有形・無形のさまざまな文化財群を、地域が総合的に整備・活用し、国内外へ発信していくことにより、地域の活性化を図ることを目的としています。

倉敷の日本遺産にはストーリーが3つあります。その一部をご紹介いたします。

一輪の綿花から始まる倉敷物語

~和と洋が織りなす繊維のまち~

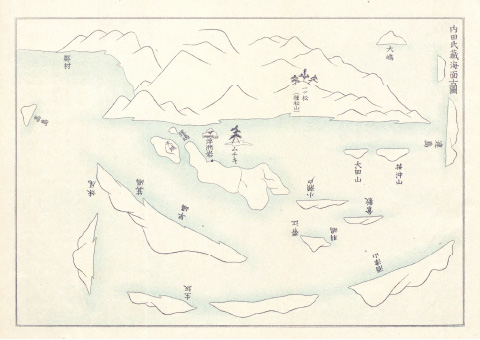

400年前は海だった倉敷

400年前まで一面の海だった倉敷周辺。その広大な浅海は、江戸時代以降、本格的に行われた干拓により、陸地へと姿を変えていきました。

物語のはじまりは、一輪の綿花

干拓地には塩分が残り米作りには向かず、塩に強い綿やイ草が栽培されたことが現代につながる倉敷の繊維産業の礎となりました。

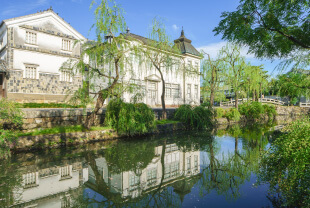

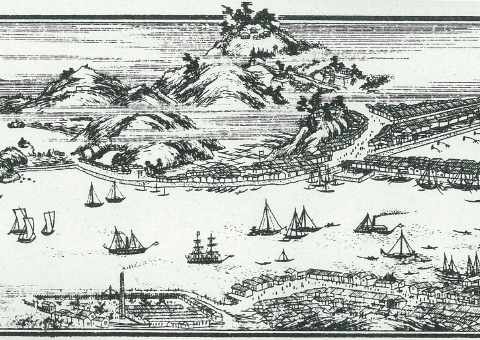

綿花産業の富が育んだ天領・倉敷

1642(寛永19)年倉敷は幕府の直轄地、いわゆる「天領」となり、周辺の直轄領を支配する政治・経済の中心地に。倉敷川の周辺には商人が集まり、綿などを扱う問屋や仲買人で賑わい、綿花産業の富を象徴する白壁の建物が軒を連ねました。

西欧の技術を取り入れて開花した繊維産業

1881(明治 14)年に国内初の民間紡績所である下村紡績(児島)、玉島紡績(玉島)が開業。続いて1889(明治22)年に英国式の最新の機械と工場施設を備えた倉敷紡績所(現クラボウ)が倉敷代官所跡(現倉敷アイビースクエア)に創設され、国内有数の紡績会社へと成長するなど、繊維産業が開花し、町は大きく発展していきました。

日本一の繊維のまち

繊維産業の発展とともに育まれた縫製の技術は、足袋、学生服、畳縁など様々な繊維製品へ展開され、昭和初期には全国の学生服の9割を児島産が占めていました。戦後には国内初のジーンズを販売し、児島は国産ジーンズ発祥の地として世界のジーンズ産業に大きな影響を与えています。

先人の想いが切り開いた町並み保存の道

実業家・大原孫三郎によって、日本初の私立西洋美術館である大原美術館が建てられ、「和」と「洋」が調和した美しい町並みが築かれました。孫三郎の長男・総一郎は「倉敷をドイツの歴史的都市ローテンブルクのようにしたい」と町並み保存の重要性を唱え、伝統的な町並みとの調和を目指した町づくりを行いました。

「和」と「洋」が織りなす

美しい町並みの倉敷物語

そんな先人たちの想いを住民や行政が引継ぎ、1968(昭和 43)年に「倉敷市伝統美観保存条例」制定。1981(昭和 56)年に「重要伝統的建造物保存地区」として国の選定を受けました。江戸時代から続く美しい町並みは、戦災を免れたという幸運だけでなく、町並み保存を切り開いた先人とその意思を引き継いだ倉敷を愛する住民の強い意志によって守られてきました。現在、「和」と「洋」が織りなす美しい町並みは、世界中の人を魅了しています。